※医学的や肌化学的には本来もっと説明が必要ですが、分りやすくするため短くしている所や説明が不十分な所があります。あくまでもスキンケア原材料開発者から見ての、個人的意見として、ご参考までにお願い致します。

AAA-BEAUTY-METHOD

基本の経皮毒

経皮毒は、研究者の間では

🤔経皮毒って何❓

経皮毒とは、肌に刺激を与える「皮膚刺激性」のことです。 なぜ肌に刺激が起こるの? 肌にはバリア機能という天然の防御システムがありますが、この仕組みはとても複雑。様々な物質が以下の方法で肌に侵入します😰

🔥化学物質の直接侵入

🔥バリア機能を弱らせる成分

🔥物理的に浸透を促進する成分

スキンケア製品の落とし穴

単体の成分は安全でも、スキンケア製品は複数の成分を組み合わせて作られています。 防腐剤 + 安定剤 + 美容成分 = 複合的な刺激 個々は安全でも、組み合わせることで思わぬ刺激やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。

💡まとめ 美肌のためには、

新しい成分を次々と試すよりも、肌のバリア機能を守ることが大切。肌本来の防御力を活かしたシンプルなケアを選びましょう。

新しいナノ美容の考え方

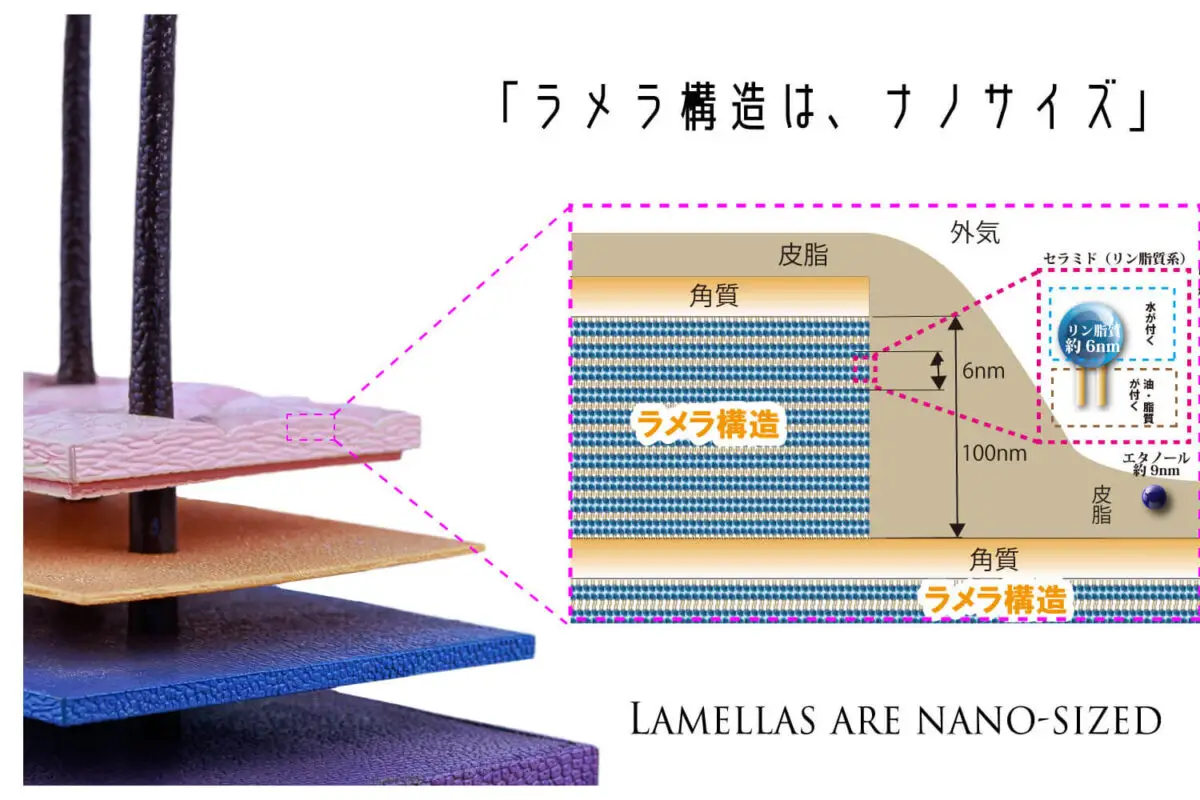

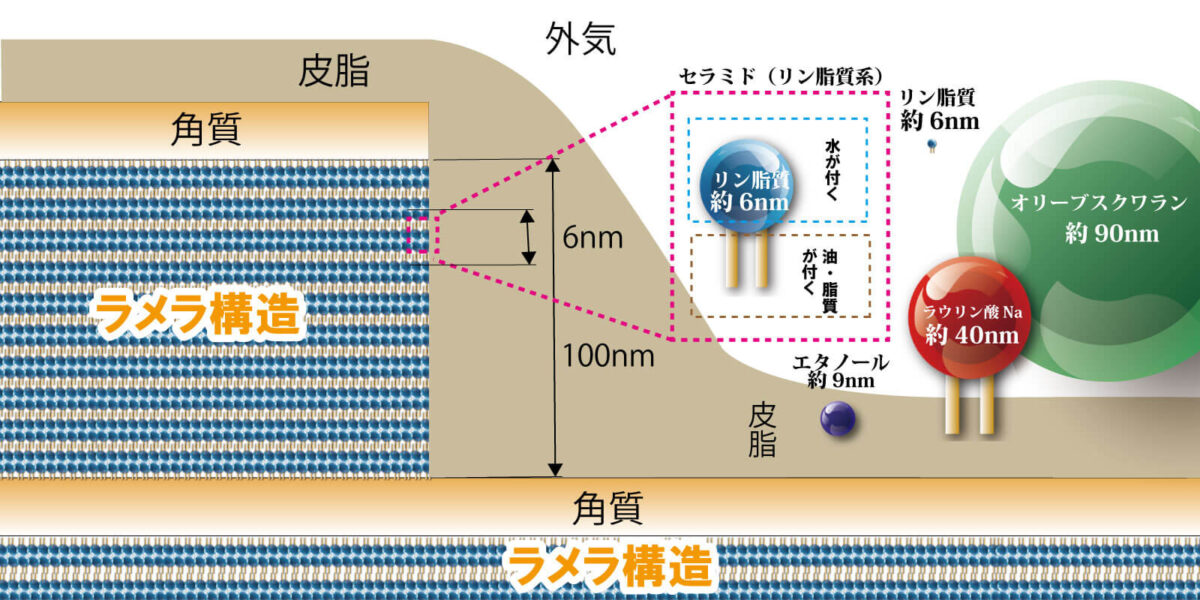

私たちの肌には、とても小さなラメラ(薄い層)構造があります。この構造を理解して、肌に本当に良いものと悪いものを見極めています。

大切なのは「バリア機能」

従来の「経皮毒」という考え方ではなく、肌の「バリア機能」を正常に保つことが重要です。肌のバリアを壊してしまうものは使わない

これが基本の考えです。

理想的なスキンケア💡

肌の角質(ケラチン)とラメラ構造のバランスを崩さないケアこそが、本当に必要なケアなのです。

ポイン💡

💫ナノレベルで肌を理解

💫バリア機能を守る

💫肌の自然なバランスを保つ

この新しい視点で、これまでとは違う美容アプローチを提案しています。

【AAAPro】points

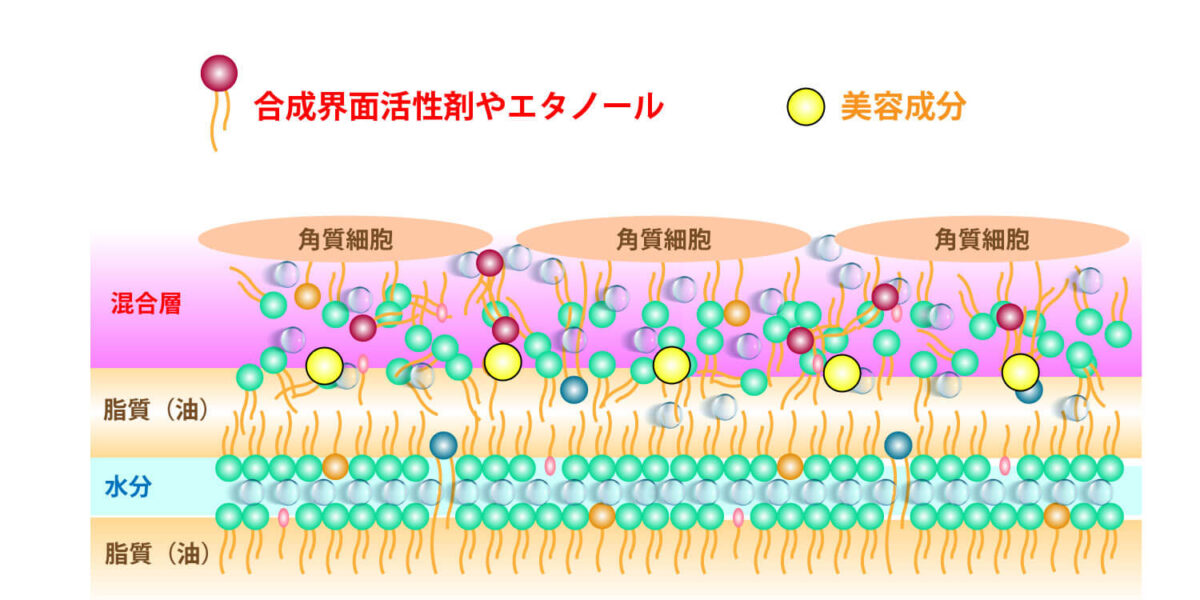

「経皮毒」は、特定の二酸化炭素やラメラを壊す酸性の物などは別として、本来はバリア機能がなぜ壊れ、経皮毒になるのかが大切な見方です。普通では入らない物を入るようにする作用が、一番危険とされます。それが合成界面活性剤やエタノールです。

AAA-BEAUTY-METHOD

バリア機能を壊す浸透

肌のバリア機能とは❓

肌の表面には 天然のバリア(保護膜)があり、これが私たちの肌を守っています。このバリアは非常に精密で、分子の大きさによって「入れるもの」と「入れないもの」を厳選しています。

🔬 分子の大きさで決まる浸透力

入りにくいもの(分子が大きい)

✔️オリーブスクワラン

✔️多くの天然オイル

✔️大きな美容成分

入りやすいもの(分子が小さい)

❌合成界面活性剤

❌アルコール

❌一部の化学成分

🧱 バリア機能の構造

肌のバリアは 脂質と水分が層状に重なった構造になっています。

この層を通り抜けるには

1. バリアを壊す➡️ 肌トラブルの原因に

2. 似た成分で置き換える➡️一時的な効果のみ

3. 物理的な方法➡️イオン導入、ダーマペンなど

⚠️ 注意すべきこと

健康な肌のバリア機能は完璧です。

それを無理に壊すことは

✔️肌の自然な防御力を弱める

✔️敏感肌の原因となる

✔️長期的な肌トラブルを招く

バリア機能は肌の最も大切な機能なので、それを守りながらのスキンケアが重要です。

💡 まとめ

無理に浸透させようとせず、肌本来のバリア機能を尊重したスキンケアを心がけましょう。「何でも浸透すれば良い」ではなく、「肌のバリアを守りながら必要な成分を届ける」ことが美肌への近道です。

【AAAPro】points

美容の「浸透」とは、角質をいかに弱らせて浸透させるかの問題です。イオン導入やピーリングなどは、物理的にラメラに合わず弱くしているに過ぎません。イオンは電波、原材料ならピーリング・合成界面活性剤・エタノールなど、化学を理解していると、その怖さが分かります。

AAA-BEAUTY-METHOD

乳化剤や浸透剤の危険

🥛 乳化って何?

乳化= 水と油を混ぜて白く濁らせること

例:牛乳、乳液、クリーム

🔄 乳化の二面性

見た目の変化 水と油が混ざって白くなる

肌への影響🤔

肌のバリア層に入り込む力も持っている

🌱 成分で大違い!

天然成分(大豆レシチンなど)

肌と似た構造

💫 極小の乳化剤でラメラに合う

💫バリア機能を補いながら、馴染を生む

合成界面活性剤

肌と全く違う構造

❌サイズが大きく合わない

❌強力で、ラメラのバランスを失う

⚠️ 大切なポイント

肌に合わない成分は、物理的にバランスを崩すのは当然同じ「乳化」でも、何で乳化させるかが肌への優しさを決めます。

💡 選び方のコツ

💫細胞脂質に合う、やさしい乳化剤を選ぶ

水添レシチン、レシチンなど

💫肌の構造に似た成分を選ぶ

アミノ酸、ビタミン、脂肪酸、カフェインなど

💫強い合成界面活性剤は避ける

〇〇グリセル、PEG-〇〇水添ヒマシ油、ラルリル硫酸系

「白く濁る」見た目は同じでも、肌への影響は大きく違います!

🚨 バリア機能を壊す成分たち

合成界面活性剤だけじゃない!

エタノール(アルコール) も同じように危険

❌脱脂効果で肌の油分を奪う

❌バリア層を崩してしまう

⚖️ 「量」では解決できない問題

個人差が大きすぎる

肌の強さ➡️ 人それぞれ

薬品の強さ➡️ 商品によって違う

バリア機能の強さ➡️ 年齢・体調で変化

「少量なら安全」は間違い

❌「この量だから大丈夫」 ⭕ 「ダメージは避ける」

🏠 身近な例で考えてみて

洗剤➡️手が荒れる

消毒薬➡️肌が荒れる

化粧品➡️同じ原理で荒れる可能性

💡 大切なのは「理解して使うこと」

成分を知る

✔️エタノール配合の化粧品

✔️合成界面活性剤入りの製品

これらのリスクを理解する

自分の肌を知る

💫 肌の調子を観察

💫合わない成分を見極める

💫 無理に使い続けない

🌟 まとめ

「量」ではなく「成分の性質」を理解することが美肌への第一歩。 あなたの肌に合わない成分は、どんなに少量でも避けるのが賢明です。

【AAAPro】points

「乳化」「浸透」「エマルジョン」「洗浄」一つの材料で叶えられる、優秀な原材料。しかし、その作用が、ラメラを崩しトラブルへと導く・・・

AAA-BEAUTY-METHOD

美容と医療の浸透の違い

医学の浸透の考え方 🩺

薬には薬理効果があるため、多少お肌のバリア機能を壊してでも症状を治すことを優先します。これは「症状を抑える薬があるから」できることです。

美容の浸透の考え方🤔

残念ながら、多くの美容業界では浸透の原理をきちんと理解していません。

なぜ混同してはいけないのか?

医療では合成界面活性剤が使われることがありますが、これは薬効があるからこそ許される場合があります。 しかし、美容製品は薬ではありません。薬理効果がないのにバリア機能を壊してしまう可能性があります。

つまり

✔️医療 = 薬効があるから多少の刺激もOK❗

✔️美容 = 薬効がないのに刺激だけ与えるのはNG ❗

医師でもスキンケアが分からない理由

角質層にある「ラメラ構造」はナノサイズの世界です。

医師➡️ 薬学・有機化学が専門

スキンケア➡️ナノ化学、有機化学、薬学専門

分野が違うため、医師であってもスキンケアの専門家とは限りません。

結論

美容は医療よりも慎重に成分を選ぶ必要があります。「医療で使われているから安全」という考え方は危険です。

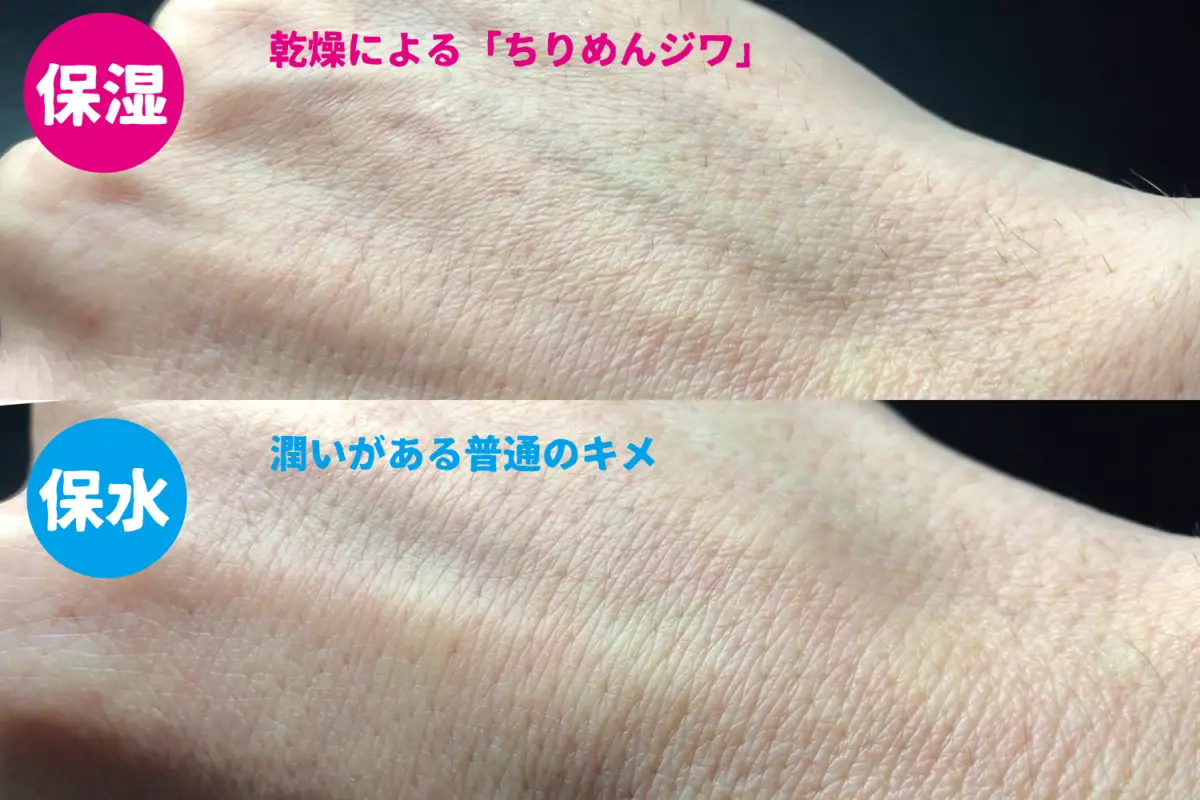

実験の内容 片手の半分ずつに2つの製品を比較テストしました

●一般的な医薬部外品シワ改善クリーム

●CritexLabが開発した原材料化粧水

1ヶ月後の結果

保湿クリーム側➡️ちりめんジワが出現

角質が乾燥した状態に

保水化粧水側➡️変化なし(良い状態をキープ)

角質層に潤いが保たれた状態

なぜこの違いが生まれたのか?

保湿クリーム ➡️合成界面活性剤 ➕️エタノールで浸透

✔️バリア機能を壊して無理やり浸透させる方法

保水化粧水➡️大豆レシチンをナノカプセル化

💫駄目な成分をなくし、ラメラと同じ成分で馴染み角質浸透

この結果が示すもの DDS(ドラッグデリバリーシステム)が正しく機能した証拠です。

DDSとは?

必要な場所に、必要なものを、適切に届ける技術

ナノカプセル本来の目的です💫

結果として

💫バリア機能が正常になる

💫角質が整う

💫潤いとキメが改善される

専門分野の違い(サイズ)

医療➡️菌や病気、などスケールが大きい

スキンケア➡️菌、ウィルスより小さいナノ

お肌の成分はほとんどがナノサイズなので、真のスキンケア専門家は「ナノ技術者」かもしれません。

つまり、お肌に優しく効果的な浸透には、医学ではなくナノ技術が必要ということです。

【AAAPro】points

僕達なぜ?化粧品会社ではなく、ナノカプセル研究者なのでしょうか?それは、美容の何もかもを、小さくすると行き着く先がナノになる!

化粧品の材料を細かくするとナノ、美容成分の元もナノサイズ、成分を作るのにもナノ、入れ物の強度などを強めるのもナノ、ナノは全ての物を小さく調べると現れ、これ以上、何かをすると、そのもの自体が変わる領域、分子の世界。

さらに、医学も技術だが、ナノも技術なしでは何もできない。僕に手術できないように、医学もナノの製造機を作ることはできない。

スキンケアは、化学と有機化学で作られており、医学ではない。

AAA-BEAUTY-METHOD

肌に悪い成分

美容成分

刺激のある美容成分の例

✔️レチノール系

✔️ハイドロキノン

✔️ハーブピーリング

✔️各種ピーリング

これらは効果が高い反面、刺激や腫れ、ダウンタイムを伴うことがあります。

美容成分選びの基本原則

最優先すべきこと

💫角質を健康に保つこと

避けるべきアプローチ

1.角質にない成分を無理に浸透させる

2. 物理的に角質を剥がす行為

逆効果になる理由 これらの方法は一時的に

✅見た目はキレイになる

❌でも肌は薄くなり弱くなる

正しい美容成分の選び方

💫自分に必要な成分かを考える❓

💫今の肌状態は❓

💫本当にその成分が必要❓

💫刺激に耐えられる肌状態❓

健康な角質を保つ成分を優先

💫バリア機能を壊さない

💫自然な肌のサイクルを大切にする

💫長期的な美肌を目指す

結論

「強い成分=良い成分」ではありません 一時的な効果より、健康な角質を保つことが美肌への近道です。。

Ph調整剤

pH調整剤とは?

クエン酸・コハク酸・水酸化Na・水酸化Kなど なぜ入っているの?

本来は「不必要」です

しかし、化粧品に多くの成分を配合すると

酸性の成分➕️アルカリ性の成分が混在

⏬️

pHバランスが崩れる

⏬️

その調整のために仕方なく追加される

肌への影響

近年の研究で、アルカリに偏るとバリア機能が弱ることが分かり、角質層は絶妙なバランスで成り立つ臓器として認識されています。

良い成分もあれば悪い成分もある

でも基本的には

✔️pHが最初から調整されていれば不要

✔️入れない方が良い

✔️無駄な成分

なぜ入れない方が良いのか?

弱った肌には刺激になる可能性が高いから

理想的な化粧品とは?

1. 成分数を最小限に抑える

2. 最初からpHバランスを考慮して配合

3. pH調整剤を使わない

結論

「成分が多い=良い化粧品」ではありませんシンプルな配合で、余計な調整剤を使わない化粧品の方が、お肌に優しいということです。

乳化剤、浸透剤

乳化や浸透のダメージ要因

1. 配合量➡️多すぎると肌負担に

2. 分子の小ささ➡️小さい分子はラメラの中に入る

3. ラメラ構造との相性➡️角質層の「ラメラ構造」に合わないものは刺激になる

問題の本質

「油と水を混ぜる」行為自体が問題

✔️成分が悪いのではない

✔️混ぜ方・浸透方法が問題

なぜダメなのか?

お肌の角質層には元々「ラメラ構造」があります。 この構造に合わない方法で油と水を混ぜると

✔️バリア機能を壊す

✔️肌のバランスを崩す

肌化学的にナンセンス

正しい選択

ラメラに合う成分を選ぶ細胞間脂質系が有効

リン脂質➡️水添レシチンなど これらは

💫元々お肌にある成分

💫ラメラ構造に自然に馴染む

💫バリア機能を壊さない

結論

乳化や浸透は、スキンケアには無くてはならないものですが、それが実は、肌のバランスを崩していることに気づき、 お肌本来の構造に合わせた成分選びが、真の美肌への道です。

保湿剤・増粘剤

本当に必要な保湿とは?

肌の内部構造(ラメラ)を見ると、実は多くの保湿成分は意味がないことがわかります。

肌の仕組み

✔️角質内部は脂質と水のバランスで成り立っている

✔️コラーゲンのような大きな分子は入り込めない

✔️角質層でほとんどが、ブロックされる。

市販の保湿剤の現実

✔️多くはテクスチャーと宣伝効果のためだけの配合

✔️保護目的なら普通のワセリンで十分

本当の美肌への道

💫 角質を正常に保つことで、皮脂が天然の保湿剤として機能

💫肌環境を整えることが最重要

💫過度なコーティングは逆効果

結論

保湿剤は、テクスチャーや保護の役割として配合され、実際の潤いではないので、角質の上で酸化し汚れとなるだけで、あまり意味がない。

【AAAPro】points

配合材料の機能を見ると、合うか合わないかが分かり、必要なのかが分かる。本来いらない成分ばかり配合するのが、テクスチャーと言うスキンケア。

AAA-BEAUTY-METHOD

配合の心得

本当に効果的な美容成分の選び方

多くの化粧品は「美容成分をたくさん入れる」➡️「テクスチャーでごまかす」➡️「さらに成分を追加」という悪循環で作られています。

重要なのは角質の理解

肌の角質層は、まるで城壁のような構造

🧱ケラチン (角質)= 鎧の役割

🧱細胞間脂質(ラメラ) = 隙間を埋める防御壁

🧱脂質:約60% – 水分:20-30%

🧱その他:アミノ酸、カフェインなど

本当に必要な美容成分とは

このラメラのバランスを整える成分だけが本当に必要。

避けるべき成分

❌合成界面活性剤(ラメラを壊す)

❌エタノール(ラメラを壊す)

❌pH調整(バリア機能低下)

美肌への正しいアプローチ

保護より「健康に保つ」ことが大切。角質本来の機能を理解し、そのバランスを整える成分を選ぶことが、真のスキンケア革新につながります。

複雑な成分表示に惑わされず、肌の仕組みを理解した賢い選択をすることが美肌への近道ですね。